Explorez La Réalité Des Prostituées Rue De Provence À Paris : Entre Stéréotypes Et Vérités Cachées, Plongez Dans Le Quotidien De Ces Femmes Souvent Méconnues.

**les Mythes Et Réalités Des Travailleuses Du Sexe**

- Les Stéréotypes Courants Sur Les Travailleuses Du Sexe

- La Réalité Des Conditions De Travail En Milieu Sexuel

- Les Différentes Motivations Derrière Le Choix De Ce Métier

- L’impact Des Lois Sur La Vie Des Travailleuses Du Sexe

- Les Préjugés Sociaux Et Leur Influence Sur La Stigmatisation

- Les Témoignages Personnels : Voix Des Travailleuses Du Sexe

Les Stéréotypes Courants Sur Les Travailleuses Du Sexe

Les travailleuses du sexe sont souvent perçues à travers un prisme de stéréotypes enracinés, qui déforment la réalité de leur vécu. L’idée que ces femmes ne feraient ce choix que pour des raisons financières est répandue. Bien qu’il soit vrai que l’aspect monétaire joue un rôle dans certains cas, cela ne reflète pas l’ensemble des motivations derrière cette activité. Beaucoup choisissent cette voie pour la liberté qu’elle offre, pour l’autonomie sur leurs horaires, voire pour explorer leur sexualité dans un cadre qui leur est favorable. Cette vision unidimensionnelle ne tient pas compte de la diversité des parcours individuels.

Par ailleurs, l’image de la travailleuse du sexe comme victime ou dépravée est également courante. Cette perception peut exacerber la stigmatisation, faisant croire à une vie de souffrance ou de dépendance à des substances comme les narcs. En réalité, de nombreuses femmes intègrent ce milieu de manière volontaire et positive, créant des modalités de travail qui défient les conventions. Elles peuvent s’organiser en collectifs, s’informer sur leurs droits et même mener des initiatives pour améliorer leurs conditions de vie. Cela démontre une agency qui est souvent ignorée.

Enfin, l’influence des médias ne fait qu’alimenter ces stéréotypes, à travers des représentations parfois biaisées. Les films, les séries et même les articles sensationnalistes tendent à projeter un image stéréotypée des travailleuses du sexe, renforçant des clichés négatifs. Il est donc essentiel de déconstruire ces visions simplistes pour comprendre le spectre complexe de leurs expériences quotidiennes. La réalité n’est pas aussi uniforme que les stéréotypes le suggèrent, et chaque voix mérite d’être entendue.

| Stéréotype | Réel |

|---|---|

| Victime de l’abus | Souvent autonome et informée |

| Choix uniquement financier | Motivations variées, y compris la liberté |

| Représentation négative | Voix diversifiées et expériences positives |

La Réalité Des Conditions De Travail En Milieu Sexuel

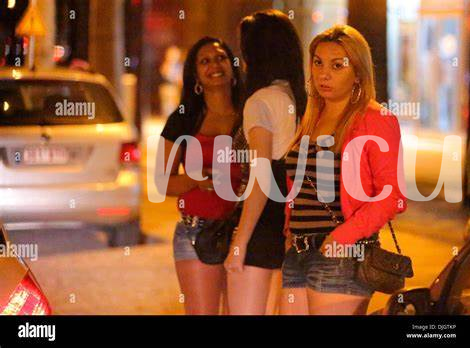

Les travailleuses du sexe évoluent dans une réalité souvent méconnue, marquée par des conditions de travail variées et des défis spécifiques. Contrairement aux idées reçues, une grande partie d’entre elles ne travaille pas dans la clandestinité, mais dans des environnements réglementés et parfois même au sein de commerces légaux. Par exemple, certaines prostituées rue de Provence à Paris témoignent d’un cadre où la sécurité et le respect des droits sont prioritaires. Néanmoins, ces conditions peuvent être fortement influencées par les lois en vigueur et la stigmatisation sociale qui les entoure, provoquant souvent un besoin de naviguer subtilement parmi des règles non écrites.

Il est essentiel de noter que les travailleuses du sexe doivent souvent composer avec des pratiques parfois nuisibles, où la nécessité de “count and pour” pour leur sécurité devient une compétence acquise. Cela signifie qu’elles doivent veiller à leur santé et à leur bien-être en ayant un bon “meds check” avec des praticiens de santé pour comprendre les effets de certains médicaments, notamment ceux utilisés pour soulager le stress et l’anxiété. La présence d’un “candyman” dans leur réseau peut également complicer les choses, favorisant une culture de dépendance qui peut aggraver les risques similaires à ceux éprouvés dans d’autres industries précaires.

Malgré ces enjeux, il existe une véritable solidarité entre ces travailleuses, qui s’entraident pour surmonter les obstacles rencontrés. La communication et le partage d’informations entre elles permettent non seulement de créer un espace de soutien, mais aussi d’échanger des recommandations sur la sécurité au travail et les meilleures pratiques. Ce système de réseau, qui peut rappeler le “pharm party” dans d’autres contextes, est crucial pour minimiser les effets de la stigmatisation sociale sur leur vie quotidienne, et pour transformer progressivement la perception du public envers leurs professions.

Les Différentes Motivations Derrière Le Choix De Ce Métier

Les motivations qui poussent les femmes à choisir ce métier sont aussi diverses que leurs parcours de vie. Pour certaines, la profession constitue une réponse à des difficultés financières pressantes, offrant une source de revenus immédiate dans un monde où le coût de la vie ne cesse d’augmenter. D’autres voient cela comme une forme d’autonomisation, souhaitant prendre le contrôle de leur corps et de leur vie. Ainsi, on peut croiser une prostituée rue de Provence à Paris qui, en dépit des défis, choisit cette voie par désir de liberté et d’indépendance. Les récits varient, mais la majorité des travailleuses exprime le besoin de meilleures conditions de vie, parfois le désir de fuir un environnement familial toxique ou de se libérer d’une routine de travail peu gratifiante.

D’autres encore y trouvent une forme de connexion, un espace où elles peuvent exprimer leur sexualité sans jugement. Pour certaines, c’est une aventure, une manière d’explorer le monde, tandis que d’autres y voient un moyen d’acquérir des compétences relationnelles ou commerciales précieuses. Les témoignages révèlent également que le choix de ce métier peut être influencé par des expériences antérieures de discrimination ou d’exclusion qui les ont poussées à chercher un espace où elles se sentent valorisées. En fin de compte, chaque histoire est unique, et il est essentiel de reconnaître la complexité des motivations qui mènent une femme à embrasser cette carrière.

L’impact Des Lois Sur La Vie Des Travailleuses Du Sexe

Les lois qui régissent l’activité des travailleuses du sexe à Paris, notamment celles opérant sur des lieux emblématiques comme la rue de Provence, ont un impact profond sur leur quotidien. Dans un environnement souvent marqué par la clandestinité, ces lois peuvent engendrer des situations de vulnérabilité extrême. Les répercussions de la criminalisation incluent non seulement l’exploitation mais aussi la difficulté à avoir accès à des services de santé adéquats. Par exemple, dans le cadre d’un système où les travailleuses doivent naviguer entre les règles strictes d’unions et de pratiques, il devient presque impossible de se tourner vers un “Candyman” pour des soins médicaux sans risquer des ennuis légaux. Cela conduit à une invisibilité des problèmes de santé au sein de la communauté, et crée un cycle de peur qui empêche toute tentative d’amélioration des conditions de vie.

En outre, les règlements en vigueur peuvent exacerber la stigmatisation sociale, rendant difficile le dialogue autour des droits et des besoins des travailleuses. Lorsqu’une prostituée se retrouve confrontée à des lois oppressives, ses chances de s’organiser pour défendre ses droits sont sévèrement réduites. Avec des inquiétudes constantes au sujet des forces de l’ordre et des complexes juridiques, elles peuvent éviter d’accéder à des ressources essentielles, comme des alternatives légitimes au travail. La mentalité de survie qui en découle n’est pas sans conséquences; elle influence leurs choix, parfois même les poussant vers des “Happy Pills” et d’autres substances pour gérer le stress. Dans cette perspective, un véritable dialogue communautaire s’avère indispensable pour faire évoluer les lois afin de créer un environnement où ces femmes peuvent vivre et travailler en toute sécurité.

Les Préjugés Sociaux Et Leur Influence Sur La Stigmatisation

Les travailleuses du sexe sont souvent confrontées à une multitude de préjugés sociaux qui alimentent leur stigmatisation. À Paris, par exemple, une prostituée rue de Provence fait face à des regards pleins de mépris, de dédain et d’incompréhension. Les stéréotypes qui pèsent sur elles contribuent à les cantonner à une image simpliste et déformée, les réduisant à des victimes ou à des délinquantes. Pourtant, derrière ces idées reçues se cache une réalité complexe, faisant souvent fi de l’humanité et des motivations personnelles qui poussent ces femmes à choisir cette voie.

Dans de nombreux cas, les préjugés sont nourris par une méconnaissance des conditions réelles de travail. Ainsi, la stigmatisation engendrée peut avoir des conséquences dévastatrices sur leur bien-être mental et physique. Les travailleuses du sexe se retrouvent souvent exclues des dispositifs de soin et de santé publique, car les “happy pills” qu’elles pourraient envisager de prendre sont mal perçues dans ce contexte. Ce manque de compréhension les pousse à éviter les professionnels de la santé de peur d’être jugées ou stigmatisées.

Les lois en place, souvent trop restrictives, aggravent encore la situation. Effectivement, les personnes qui exercent ce métier, comme celles se rendant dans une “pill mill” afin de recevoir des médicaments pour soulager les douleurs physiques ou psychologiques, vivent dans la crainte d’une répression. Les agents de santé doivent de ce fait naviguer dans un environnement où leurs intentions sont constamment remises en question par la société.

Finalement, pour contrer cette stigmatisation, il est impératif de favoriser un dialogue ouvert et informé. À travers des témoignages authentiques et des discussions sur les défis qu’elles rencontrent, les travailleuses du sexe peuvent contribuer à une meilleure compréhension de leur réalité. Seules des actions concrètes pour recevoir et soutenir ces femmes permettront de diminuer les préjugés, ouvrant la voie vers une acceptation et une reconnaissance de leur humanité.

| Préjugé | Réalité |

|---|---|

| Les travailleuses du sexe sont toutes victimes. | Beaucoup choisissent ce métier pour diverses raisons personnelles. |

| Elles n’ont pas de vie sociale. | De nombreuses travailleuses nouent des relations enrichissantes. |

| Leur santé mentale est généralement compromise. | Une partie d’entre elles gère très bien leur santé mentale malgré les défis. |

Les Témoignages Personnels : Voix Des Travailleuses Du Sexe

Dans le monde souvent méconnu des travailleuses du sexe, les témoignages personnels offrent un aperçu essentiel de cette réalité complexe et nuancée. Par exemple, plusieurs femmes évoquent comment des rencontres inattendues les ont amenées à emprunter ce chemin. Certaines partagent des histoires de quête de liberté financière, tandis que d’autres parlent d’une évasion par rapport à des vies dominées par des “golden handcuffs” – des emplois qui, bien que lucratifs, ne leur laissaient que peu de place pour l’épanouissement personnel. En partageant leur parcours, ces femmes se défendent contre les stéréotypes souvent véhiculés, notamment l’idée que ce métier serait uniquement le résultat de circonstances malheureuses ou de choix précipités.

Ces récits révèlent également que les motivations derrière leur choix sont variées et parfois profondément personnelles. Pour certaines, le travail dans le secteur sexuel représente une forme d’autonomie et un pouvoir sur leur propre corps, une expérience qui défie les normes sociales. D’autres, confrontées à des défis économiques, expliquent comment la vente de services sexuels les a aidées à surmonter des obstacles financiers significatifs. La nécessité de ne jamais tomber dans le piège d’un “pill mill” du bonheur se ressent dans leurs récits, où la liberté et le respect d’elles-mêmes sont des thèmes récurrents. À travers ces voix authentiques, il devient évident que la réalité des travailleuses du sexe est bien plus complexe que les stéréotypes simplistes qui les entourent.